Une étude européenne inédite, le SIMODS Report, dresse une cartographie précise de la désinformation sur les grandes plateformes numériques. Basée sur 2,6 millions de publications et 24 milliards de vues, elle révèle que TikTok est le réseau le plus exposé à la désinformation, loin devant Facebook, X (ex-Twitter) ou YouTube. LinkedIn fait figure d’exception.

Conduit par un consortium européen de chercheurs et d’organisations de vérification des faits, le SIMODS Report 2025 (Social Media and Disinformation Study) constitue la première tentative de mesure systématique de la désinformation sur les grandes plateformes numériques.

L’étude repose sur 2,6 millions de publications représentant près de 24 milliards de vues sur six réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X (ex-Twitter) et YouTube.

Les chercheurs se sont concentrés sur quatre pays – la France, l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie – choisis pour leur diversité linguistique et politique.

Sur chaque plateforme et dans chaque pays, 500 publications ont été tirées au sort, selon un échantillonnage pondéré par les vues. L’objectif était de refléter ce que les utilisateurs voient réellement, plutôt que ce qui est simplement publié.

Chaque contenu a ensuite été analysé par deux fact-checkers professionnels, issus d’organisations comme Science Feedback, Newtral ou Demagog SK, avec un taux d’accord de près de 87%.

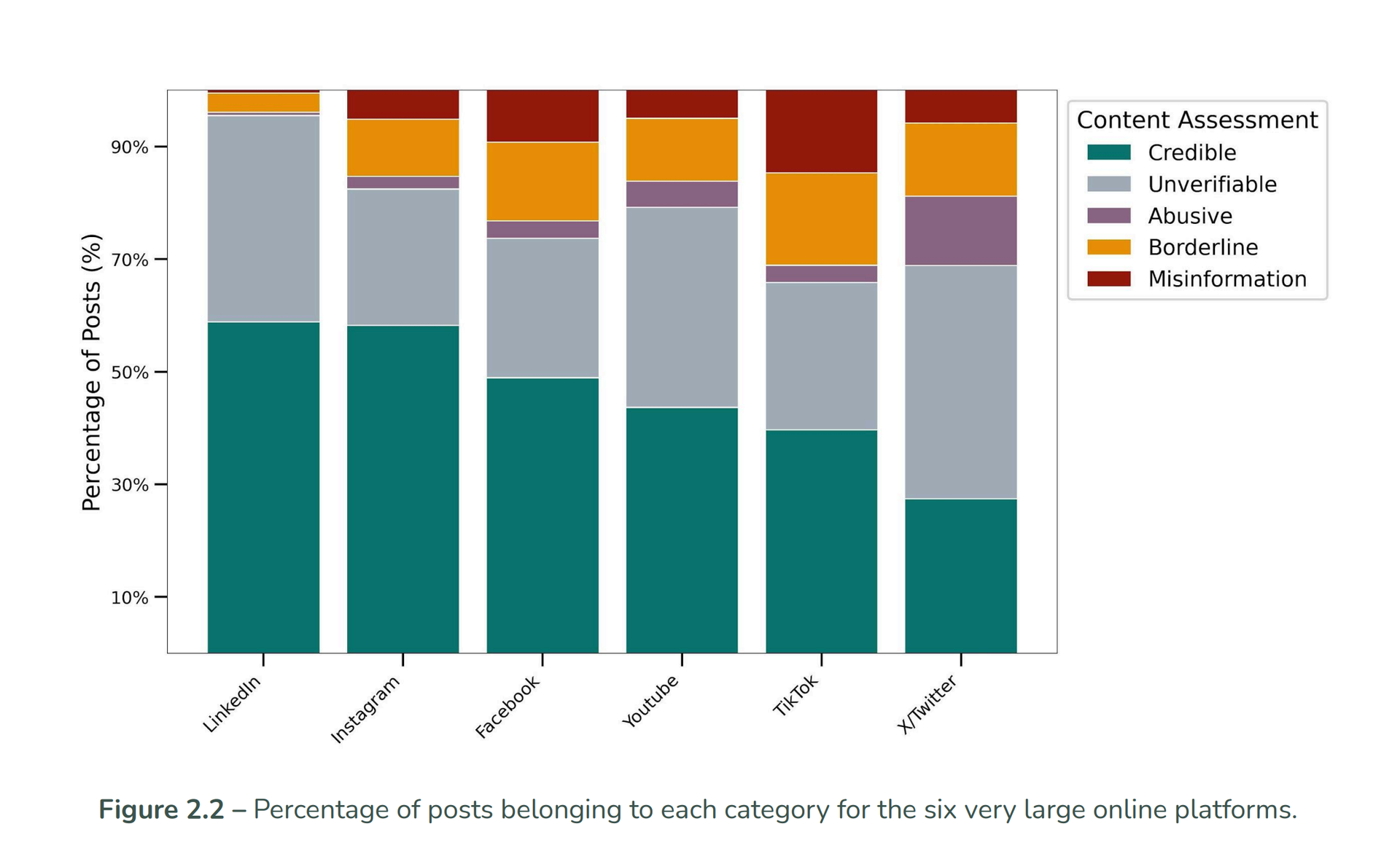

Le rapport distingue plusieurs catégories : désinformation avérée, contenus borderline, abusifs, ou crédibles.

Les auteurs soulignent que ces catégories ne se recouvrent pas : « un message peut être manipulatoire sans contenir d’erreur factuelle », écrivent-ils.

Grands écarts entre les plateformes, et entre les pays

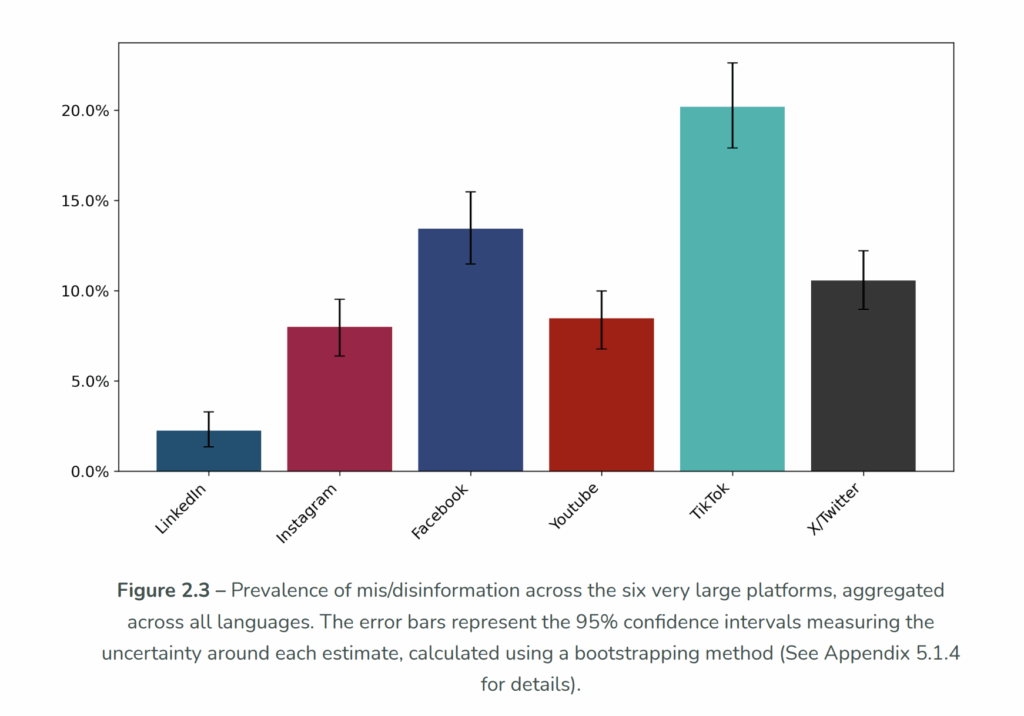

Les résultats, publiés à la fin du mois d’octobre, montrent que TikTok est la plateforme la plus exposée, avec 20,2% de contenus relevant de la désinformation, et jusqu’à 34% si l’on inclut les publications “borderline” ou “abusives”.

Facebook suit avec 13,4%, puis X à 10,6%. YouTube et Instagram se situent autour de 8%, tandis que LinkedIn ferme la marche avec 2,3%.

Les écarts entre pays sont tout aussi marqués.

La France se distingue par des taux particulièrement élevés sur TikTok (près de 40% de contenus trompeurs) et X (environ 20%), quand la Pologne et l’Espagne affichent des niveaux plus faibles, autour de 10%.

Les chercheurs notent que « la circulation du faux semble corrélée à la polarisation politique et à la vitalité du débat public », sans pour autant établir de lien de causalité.

Le poids de la viralité et des algorithmes

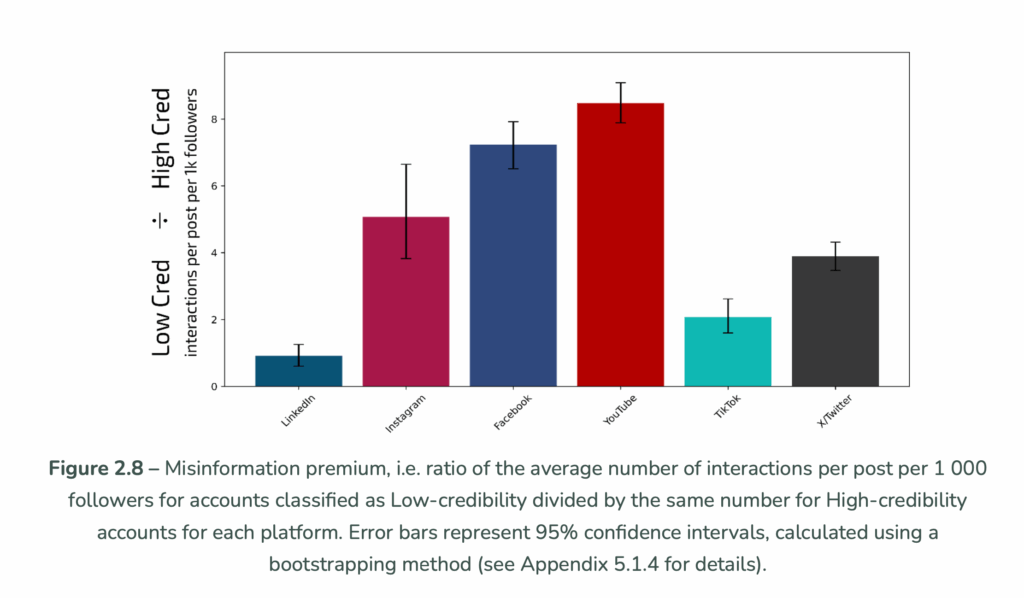

Au-delà des chiffres, l’étude met en lumière un phénomène récurrent : la “prime à la désinformation”.

Sur toutes les plateformes, à l’exception de LinkedIn, les contenus de faible crédibilité génèrent davantage d’interactions que les sources fiables. Huit fois plus sur YouTube, sept fois sur Facebook, cinq fois sur X et Instagram, deux fois sur TikTok.

Sur toutes les plateformes, à l’exception de LinkedIn, les contenus de faible crédibilité génèrent davantage d’interactions que les sources fiables.

Le rapport évoque « un déséquilibre structurel dans les logiques d’amplification », où la viralité prime sur la véracité.

Sur TikTok, l’émotion immédiate (colère, peur, indignation) alimente la diffusion du faux.

Facebook, plus ancien, reste le principal relais de sites pseudo-médias et de chaînes sensationnalistes.

Sur X, la suppression des labels de vérification et la monétisation des comptes payants ont renforcé la confusion entre information et opinion.

Quant à YouTube, les contenus douteux bénéficient de la même économie publicitaire que les sources fiables : 76% des chaînes identifiées comme peu crédibles sont monétisées, contre 79% pour les autres.

Les auteurs parlent d’un « paradoxe économique » : la désinformation, loin d’être marginale, demeure intégrée au modèle de rentabilité des plateformes.

LinkedIn, un espace encore préservé

Seule LinkedIn échappe à la tendance.

Avec 2% de désinformation recensée et aucune “prime au faux” significative, le réseau professionnel apparaît comme un espace où la modération et les usages freinent la propagation de contenus trompeurs.

« La crédibilité reste une valeur économique sur cette plateforme, là où d’autres réseaux privilégient l’attention au détriment de la fiabilité », note le rapport.

Des données encore partielles

Les chercheurs insistent toutefois sur les limites de l’exercice.

Malgré le cadre posé par le Digital Services Act (DSA), la plupart des plateformes n’ont pas fourni de véritable échantillon aléatoire.

Seul LinkedIn a coopéré pleinement avec les demandes fondées sur l’article 40 du règlement européen.

TikTok n’a livré ses données que tardivement, et X a restreint l’accès à ses interfaces de programmation (API).

« Sans accès complet aux données, il reste difficile de mesurer la désinformation de façon exhaustive », admettent les auteurs.

Ils plaident pour la mise en place d’un “échantillonnage réglementaire” permanent, qui permettrait à la recherche indépendante d’examiner la circulation des contenus en continu.

Les auteurs annoncent déjà une seconde vague d’analyse en 2026, pour observer l’évolution de ces tendances.

En attendant, leur rapport rappelle que, non, les plateformes numériques ne sont pas neutres. Et la manière dont elles organisent la visibilité des contenus détermine, en partie, la santé du débat public…

Xavier Degraux, Consultant et formateur en marketing digital et réseaux sociaux (LinkedIn en tête), augmenté par l’IA et les data