En 2024, les partis politiques belges ont intensifié leur présence sur les réseaux sociaux comme jamais auparavant : près de 25 000 publications, plus de 7 millions d’euros en publicités, une explosion des messages portés par les présidents eux-mêmes. Mais cette stratégie numérique massive est-elle réellement efficace sur le plan électoral ? Dans un Courrier hebdomadaire du CRISP co-écrit avec Bernard Cools, nous analysons les données, les usages et les effets réels de la communication politique sur les plateformes sociales en Belgique.

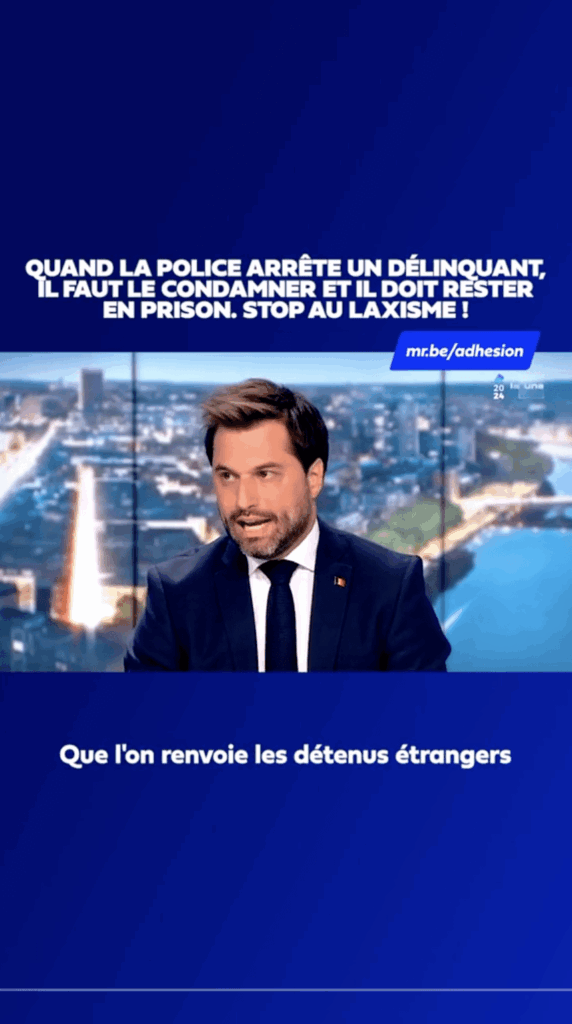

Georges-Louis Bouchez (Mouvement Réformateur) a posté 4.409 fois en un an. Soit douze publications par jour. Tous réseaux sociaux confondus.

Et il n’est pas le seul à avoir passé 2024 le doigt sur « publier ».

Les partis politiqus belges ont saturé la sphère numérique. Facebook, Instagram, X, TikTok, LinkedIn, YouTube : aucun canal n’a été épargné.

Communication politique tous azimuts, formats courts, slogans calibrés pour l’engagement, vidéos virales et micro-ciblage électoral… Jamais une campagne n’avait été aussi visible sur les réseaux sociaux en Belgique.

Jamais non plus la frontière entre stratégie et saturation n’avait été aussi fine.

Mais à force de poster, sponsoriser, segmenter… est-ce qu’on convainc encore quelqu’un ? Est-ce qu’on mobilise ? Est-ce qu’on gagne des voix, ou seulement des likes ?

C’est l’une des questions que nous avons voulu poser – et documenter – dans un Courrier hebdomadaire du CRISP que j’ai co-écrit avec Bernard Cools.

« De l’information à la politique : regards sur les réseaux sociaux en Belgique » n’est pas une tribune. Pas un coup de gueule. C’est une analyse que nous avons voulue sérieuse, sourcée, comparée, qui décrypte les usages politiques des réseaux sociaux en Belgique à l’occasion de la double échéance électorale de 2024.

Et les conclusions ne sont pas toujours là où on les attend.

La stratégie digitale des partis : plus, plus vite, partout. Pour quel effet ?

Derrière cette frénésie numérique, il y a bien sûr une logique.

Publier massivement, c’est exister dans les algorithmes.

Cibler par localité, âge ou centres d’intérêt, c’est « optimiser » la dépense.

Mettre en avant les figures charismatiques, c’est capter l’attention d’audiences de plus en plus fragmentées.

Les partis ont joué cette carte à fond.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

- +44 % de publications entre 2023 et 2024,

- 24 923 contenus organiques postés sur six plateformes (Facebook, Instagram, X/Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok),

- Plus de 7 millions d’euros investis en publicités électorales, dont plus de 1 million pour le seul Vlaams Belang.

Et si certains ont fait le job avec des équipes structurées, des contenus adaptés et une présence cohérente, d’autres ont simplement… multiplié les posts.

Souvent sans stratégie claire. Parfois sans cohérence. Toujours avec la peur de ne pas « être là ».

Mais être là n’est pas être entendu. Et encore moins être élu.

Interagir n’est pas voter

L’une des conclusions fortes de notre analyse : le lien entre présence en ligne et résultat électoral reste, au mieux, ténu.

Oui, les partis qui dépensent plus génèrent plus d’interactions.

Et oui, certaines formations ont visiblement profité d’un renforcement de leur communication numérique (Les Engagés, notamment).

Mais dans bien des cas, les likes et les partages ne se sont pas traduits dans les urnes.

- Ecolo et Groen ont augmenté leur budget publicitaire… sans impact électoral mesurable

- DéFI a vu son président, François De Smet, publier plus que jamais… sans que le parti suive la même dynamique, ni dans ses contenus ni dans ses résultats

- À l’inverse, certaines formations à la communication plus sobre ont mieux capitalisé leur présence terrain

Ce décalage entre le bruit numérique et le gain politique mérite d’être posé calmement, surtout à l’heure où l’on confond parfois stratégie et agitation.

Tous les réseaux sociaux ne se valent pas

Autre enseignement important : tous les réseaux ne jouent pas le même rôle dans l’écosystème politique.

- TikTok, largement plébiscité par les jeunes, reste un outil peu investi par les partis belges et leurs (co-)président.e.s… mais potentiellement explosif en termes d’attention captée. Il attire majoritairement des profils « à gauche » dans le paysage idéologique

- X (ex-Twitter) est devenu une plateforme majoritairement orientée à droite depuis 2022, notamment suite au rachat par Elon Musk. Et malgré son faible taux de pénétration en Belgique, il concentre près de la moitié des publications politiques

- Facebook, Instagram et LinkedIn affichent des profils plus centristes, mais là encore, les nuances sont nombreuses.

Autrement dit : publier partout de la même façon, c’est publier mal.

Les partis les plus performants sont ceux qui ont adapté leurs formats, leurs messages et leurs figures aux codes et aux publics de chaque plateforme.

Une communication politique (très) personnelle

Comme je l’ai déjà écrit en mars dernier en exclu dans ce blog, le tournant majeur de 2024, c’est sans doute celui-là : la montée en puissance des figures individuelles.

Les présidents de partis – parfois co-président.e.s – sont devenus des marques à part entière. Leur activité sur les réseaux sociaux a littéralement explosé :

- +127 % de publications en un an

- Georges-Louis Bouchez concentre à lui seul 23 % des publications présidentielles

- Et dans certains cas (MR, Groen, DéFI), les présidents ont publié davantage que leur propre parti

Cette hyper-personnalisation du discours politique, qu’on observe aussi dans la publicité ciblée, renforce une tendance déjà bien ancrée : les réseaux sociaux ne sont plus un simple canal de diffusion. Ils sont un levier de leadership, de storytelling et de contrôle de l’agenda.

Mais cette dynamique a un coût : appauvrissement du débat collectif, surexposition de certaines figures, et amplification des logiques de clash.

Désintérêt croissant pour l’info politique

C’est un paradoxe qu’on ne peut plus ignorer.

Jamais les réseaux sociaux n’ont été autant utilisés comme sources d’information politique en Belgique — jusqu’à devenir le canal n°1 chez les 16-30 ans.

Et pourtant… jamais l’intérêt pour l’actualité politique n’a été aussi bas dans cette même tranche d’âge.

Ce n’est pas qu’ils ne s’informent plus.

C’est qu’ils s’informent ailleurs, autrement, et souvent sans le vouloir.

L’info leur arrive au fil de scroll, au gré des algorithmes — dans un flux mêlant divertissement, influence, activisme, et parfois… propagande.

Conséquence : plus on s’informe via les réseaux sociaux et uniquement via eux, moins on déclare s’intéresser à la politique.

C’est ce que confirment plusieurs enquêtes croisées que nous mobilisons dans l’étude : la « news fatigue » est bien réelle, et la Belgique est un des pays où il progresse le plus vite.

“News influencers” : pas encore en Belgique (francophone)

Là où les États-Unis ont vu émerger de véritables “influenceurs d’actualité” capables de concurrencer les médias classiques, la Belgique, elle, reste très en retrait.

Quelques créateurs tentent de vulgariser l’actualité ou de décrypter les débats… mais aucun n’a encore le poids d’un vrai vecteur de mobilisation électorale.

Pourquoi ? Probablement pour des raisons culturelles, linguistiques, de taille de marché… et peut-être aussi de modèle économique.

Mais ce vide ne durera peut-être pas éternellement.

L’espace est là. Le besoin aussi. Et la tentation pour certains partis de soutenir — plus ou moins discrètement — des figures tierces pourrait devenir une réalité, comme c’est déjà le cas ailleurs.

Vers une régulation, ou vers une course sans fin ?

Faut-il plafonner les dépenses numériques des partis ? Réguler les algorithmes politiques ? Imposer plus de transparence sur le ciblage électoral ? Cadrer l’usage de l’Intelligence Artifcielle (IA) ?

Les questions fusent depuis longtemps. Les réponses, elles, tardent.

Aujourd’hui, aucune régulation cohérente ne limite l’ampleur de la communication politique sur les réseaux sociaux en Belgique.

Le Digital Services Act (DSA) commence à poser un cadre européen, mais il reste à voir comment il sera appliqué à l’échelle nationale (lire « Régulation des géants du web en Belgique : tout ce DSA pour ça ? « ).

Dans notre Courrier hebdomadaire, nous ne tranchons pas.

Mais nous documentons.

Et nous montrons à quel point la logique des plateformes (visibilité = engagement = polarisation) modifie structurellement les conditions du débat démocratique.

La vraie question devient donc : à quelles conditions peut-on encore faire campagne sans sacrifier la nuance, la cohérence… et la démocratie ?

Xavier Degraux, Consultant et formateur en marketing digital et réseaux sociaux (LinkedIn en tête), augmenté par l’IA et les data